воскресенье, 01 июля 2012

суббота, 30 июня 2012

могутні вовняні лаписька

Где-то в Западном Теннеси недалеко от легендарного поместья Элвиса Пресли Грейсленд, под покровом ночи встречаются девять женщин – «Девять добрых бабушек», как они предпочитают себя называть. В 4 утра они начинают свою работу – своеобразный ритуал, о котором никто, даже их собственные мужья, ничего не знали почти 30 лет. У них одна единственная цель: дарить счастье. А начинается все с домашней выпечки.

читать дальше

читать дальше

могутні вовняні лаписька

Вопрос: Поздравить Папу)

| 1. Дооо! | 6 | (100%) | |

| Всего: | 6 | ||

пятница, 29 июня 2012

могутні вовняні лаписька

Шторьх, маленький самолётик и N.K.V.D. натолкнули на идею флешмоба)

Я дам тему из христианства (я пишу в основном о святых, но есть много других тем, ад, например), или вы сами берете, но отмечаете у меня фкаментах. Делаете хороший пост, можно со своими размышлениями. Картинки приветствуются) Я потом тяну этот пост у вас) Отчасти это обусловлено ленью, отчасти желанием обсуждения некоторых тем)

Шторьх, маленький самолётик загружена адом)

Панна Ванчукевич получает тему святость Бога.

Рикардо Фонтана взял НОВОЕ! веру в повседневной жизни и нищету души .

Энисе берет грех уныния.

Мне досталось мистическое богословие в испанской традиции, учение лоллардов.

Silvery_Tail расскажет о последней энциклике Папы и истории иезуитов.

Aegren Waeise пишет о межконфессиональном единстве.

Все записи флешмоба - по тегу По следем флешмоба

Я дам тему из христианства (я пишу в основном о святых, но есть много других тем, ад, например), или вы сами берете, но отмечаете у меня фкаментах. Делаете хороший пост, можно со своими размышлениями. Картинки приветствуются) Я потом тяну этот пост у вас) Отчасти это обусловлено ленью, отчасти желанием обсуждения некоторых тем)

Шторьх, маленький самолётик загружена адом)

Панна Ванчукевич получает тему святость Бога.

Рикардо Фонтана взял НОВОЕ! веру в повседневной жизни и нищету души .

Энисе берет грех уныния.

Мне досталось мистическое богословие в испанской традиции, учение лоллардов.

Silvery_Tail расскажет о последней энциклике Папы и истории иезуитов.

Aegren Waeise пишет о межконфессиональном единстве.

Все записи флешмоба - по тегу По следем флешмоба

могутні вовняні лаписька

по этому флэшмобу у Рудички мне досталась вера в повседневной жизни. тут можно было бы привести целую кучу цитат из различных источников,но я возьму на себя смелость опубликовать здесь собственные размышления на эту тему. разве что, в ознаменование праздника св. апостолов Петра и Павла, процитирую одно из посланий бывшего гонителя христиан, впоследствии - самого образованного и деятельного из апостолов.

для начала - "от противного". обычная ошибка многих людей - это представление о повседневной жизни христиан как о постоянном страхе в ожидании апокалипсиса и Страшного Суда. вследствие этого христиане унылы, ничем не интересуются (а зачем - скоро второе пришествие, все и так закончится), постоянно обращаются к небу со шкурной молитвой о личном спасении и осуждают грешников, что подкрепляет их чувство собственного превосходства. нет, я не сомневаюсь, что такие люди, называющие себя христианами, тоже есть. о них, кстати, часто говорят баттхерствующие атеисты и антитеисты - в свою очередь, чтобы почесать собственное ЧСВ)

постоянное ожидание Страшного Суда для человека невозможно по разным причинам. когда христианин ест борщ, то не думает о том, что вотпрямщас разверзнутся небеса и он будет ввергнут в бездны ада. еще христиане занимаются сексом, ходят в спортзалы, запускают воздушных змеев и вскапывают огороды. повседневные дела - все это естественным образом занимает наше внимание и отвлекает от эсхатологических размышлений))

я утрирую, конечно. а если серьезно, то Бог - не начальник концлагеря. Он не подвесил над головой человека дамоклов меч неизбежной кары - напротив, в любую минуту Он ждет Своих детей, открытый для прощения и любви.

вот кстати, пожалуй, главным аспектом повседневной жизни христианина является также осознание своей близости к Богу, своего родства с силой, сотворившей нас и весь мир, и освобождения из-под рабства греха.

в послании к римлянам апостол Павел говорит: "Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!". Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться".

итак, что же такое вера в повседневной жизни? это постоянное сознательное и подсознательное пребывание в любви Бога и надежде на Его милость в настоящем, будущем и, если так можно выразиться, в прошлом - если говорить об уповании на милость Отца к дорогим нам людям, которые умерли и, как мы надеемся, соединились с Ним.

это повседневная молитва - диалог с Отцом, отвечающим нам втайне и въяве.

это состояние, когда заповеди Божьи вошли в плоть и кровь человека, и тот, по возможности, старается исполнять их, руководимый судом своей совести. на этом пути человека ждут как удачи, так и падения, однако главное - подняться после падения и не терять связи с Отцом, а продолжать жить, стараясь освободиться от угнетения грехом, ибо грех разрушает Храм Божий, которым является душа и тело каждого человека.

это разумная осторожность в выборе круга чтения, развлечений, дружеских связей и т.п. многие видят в этом признаки "ограниченности и зашоренности" - но не скажете же вы, что гулять ночью по подворотням в бандитском районе - это глупо и ограниченно?) так и христианин старается избегать всего, что может ему повредить.

это доведенное до автоматизма стремление делать любое, пусть даже самое малое добро. и это отсутствие самолюбования после сотворенного доброго дела.

конечно, мой перечень не претендует на полноту и объективность, но эта тема скорее годится для диссертации, чем для поста в дайре. так что не обессудьте)

для начала - "от противного". обычная ошибка многих людей - это представление о повседневной жизни христиан как о постоянном страхе в ожидании апокалипсиса и Страшного Суда. вследствие этого христиане унылы, ничем не интересуются (а зачем - скоро второе пришествие, все и так закончится), постоянно обращаются к небу со шкурной молитвой о личном спасении и осуждают грешников, что подкрепляет их чувство собственного превосходства. нет, я не сомневаюсь, что такие люди, называющие себя христианами, тоже есть. о них, кстати, часто говорят баттхерствующие атеисты и антитеисты - в свою очередь, чтобы почесать собственное ЧСВ)

постоянное ожидание Страшного Суда для человека невозможно по разным причинам. когда христианин ест борщ, то не думает о том, что вотпрямщас разверзнутся небеса и он будет ввергнут в бездны ада. еще христиане занимаются сексом, ходят в спортзалы, запускают воздушных змеев и вскапывают огороды. повседневные дела - все это естественным образом занимает наше внимание и отвлекает от эсхатологических размышлений))

я утрирую, конечно. а если серьезно, то Бог - не начальник концлагеря. Он не подвесил над головой человека дамоклов меч неизбежной кары - напротив, в любую минуту Он ждет Своих детей, открытый для прощения и любви.

вот кстати, пожалуй, главным аспектом повседневной жизни христианина является также осознание своей близости к Богу, своего родства с силой, сотворившей нас и весь мир, и освобождения из-под рабства греха.

в послании к римлянам апостол Павел говорит: "Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!". Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться".

итак, что же такое вера в повседневной жизни? это постоянное сознательное и подсознательное пребывание в любви Бога и надежде на Его милость в настоящем, будущем и, если так можно выразиться, в прошлом - если говорить об уповании на милость Отца к дорогим нам людям, которые умерли и, как мы надеемся, соединились с Ним.

это повседневная молитва - диалог с Отцом, отвечающим нам втайне и въяве.

это состояние, когда заповеди Божьи вошли в плоть и кровь человека, и тот, по возможности, старается исполнять их, руководимый судом своей совести. на этом пути человека ждут как удачи, так и падения, однако главное - подняться после падения и не терять связи с Отцом, а продолжать жить, стараясь освободиться от угнетения грехом, ибо грех разрушает Храм Божий, которым является душа и тело каждого человека.

это разумная осторожность в выборе круга чтения, развлечений, дружеских связей и т.п. многие видят в этом признаки "ограниченности и зашоренности" - но не скажете же вы, что гулять ночью по подворотням в бандитском районе - это глупо и ограниченно?) так и христианин старается избегать всего, что может ему повредить.

это доведенное до автоматизма стремление делать любое, пусть даже самое малое добро. и это отсутствие самолюбования после сотворенного доброго дела.

конечно, мой перечень не претендует на полноту и объективность, но эта тема скорее годится для диссертации, чем для поста в дайре. так что не обессудьте)

URL записи

четверг, 28 июня 2012

могутні вовняні лаписька

История иезуитов

Флешмоб от Руди Мюллер.

И снова нам предстоит коснуться Папы, потому как иезуиты — члены "Общества Иисуса" (лат. Societas Jesu) — христианского религиозного ордена Римско-католической Церкви, находящегося в прямом подчинении у Папы Римского.

Этот монашеский орден был основан в 1534 году в Париже испанским дворянином Игнатием Лойолой и утвержден Павлом III в 1540. Членов ордена, известных как "иезуиты", начиная со времен протестантской Реформации называли "пехотинцами Римского Папы" отчасти потому, что основатель ордена, Игнатий Лойола, был солдатом до того как стал монахом и, в конечном счете, священником. Иезуиты активно занимались наукой, образованием, воспитанием юношества, широко развивали миссионерскую деятельность.

читать дальше

URL записи

Флешмоб от Руди Мюллер.

И снова нам предстоит коснуться Папы, потому как иезуиты — члены "Общества Иисуса" (лат. Societas Jesu) — христианского религиозного ордена Римско-католической Церкви, находящегося в прямом подчинении у Папы Римского.

Этот монашеский орден был основан в 1534 году в Париже испанским дворянином Игнатием Лойолой и утвержден Павлом III в 1540. Членов ордена, известных как "иезуиты", начиная со времен протестантской Реформации называли "пехотинцами Римского Папы" отчасти потому, что основатель ордена, Игнатий Лойола, был солдатом до того как стал монахом и, в конечном счете, священником. Иезуиты активно занимались наукой, образованием, воспитанием юношества, широко развивали миссионерскую деятельность.

читать дальше

URL записи

могутні вовняні лаписька

Godzinki Chór Wojska Polskiego - najlepsze wykonanie (Radio Rodzina codziennie o 6 rano) (www.getmp3.pl)

download mp3

download mp3

могутні вовняні лаписька

В одной из сносок к Письму из Кочабамбы мы можем найти следующие слова Иринея Лионского: “По Своей бесконечной любви Христос сделался как мы, дабы и нас соделать Собою в совершенной полноте.” Личность Иринея обладает для нас особой притягательностью, поскольку через него мы приближаемся к самым первым верующим, первым христианам. Он родился во втором веке нашей эры и вырос в городе Смирна в западной части сегодняшней Турции, здесь же он слушал проповеди престарелого епископа Поликарпа, который в свою очередь был учеником апостола Иоанна. Позднее Ириней стал вторым епископом Лиона, французского города, находящегося неподалёку от Тэзе.

Ириней был одним из первых учителей Церкви, изложившим свои идеи в систематической форме. Наиболее важный из его сохранившихся трудов, "Против ересей", читать очень сложно. И всё же мы можем ощутить, что его занимали идеи, важные также и для нас. В сердце его веры лежала убеждённость в том, что невидимый, непостижимый Бог, Создатель мира, так возлюбил людей, что сделался таким же человеком, как мы. Сделавшись Человеком по имени Иисус, Бог пожелал поделиться с каждым человеком Своей вечной жизнью таким образом, чтобы не сломать человеческую природу, не возложить на неё непосильное бремя, но довести её до плоноты. Всё, чем мы являемся, изначально было задумано для полноты, какой мы не можем и представить, полноты в Боге и через общение с Богом осуществляемой.

Одну замечательную фразу Иринея часто цитируют: “Жизнь в человеке - это слава Божия; жизнь человека заключается в том, чтобы видеть Бога.” В другом переводе эта фраза звучит так: “Слава Божия - живой человек; а жизнь человека заключается в том, чтобы держаться за Бога” (Против ересей, Книга 4, 20:7). Нас привлекает в текстах Иринея это понятие “жизни”, потому что, без сомнения, любой человек хочет быть полностью живым и учиться более наполненной и истинной жизни. Столькие сегодня говорят об “отчуждённости” и “абсурдности” именно потому, что осознают, что в жизни не хватает чего-то основного, чего-то, что следует искать вне или, скорее, вместо моментальных “удовольствий”, предлагаемых нам нынешним ориентированным на потребление обществом. Мы приглашены к участию в жизни, которой любовь Божия стремится поделиться со всеми; как часто говорил брат Роже: “Бог может только любить.”

Любовь, как для Бога, так и для нас, всегда означает самоотдачу. Для Иринея Рождество было ключом к пониманию смысла жизни, а не просто красивой историей о рождении младенца: “Для того Слово Божие сделалось человеком и бывший Сыном Божиим стал Сыном Человеческим, чтобы человек, принятый в Слово и получивший усыновление, смог стать сыном Божиим” (Против ересей, Книга 3, 19:1). Это звучит, конечно, совершенно невозможно. Любое определение понятия “Бог” в конце концов приходит к тому, чтобы подчеркнуть Его совершенное отличие от нас и всего, что мы только можем себе вообразить. С другой стороны, определяя, что такое человек, мы практически всегда будем говорить о своей ограниченности, незащищённости, хрупкости, а также о смертности, осеняющей практически любой поиск предельного смысла.

Основная мысль Иринея заключается в очень простом, немыслимом для нас утверждении, которое мы можем прочесть в начале Евангелия от Иоанна: “Слово стало плотью”. Или, в формулировке Иринея: “Единственный истинный и верный Учитель, Слово Божие, наш Господь Иисус Христос по Своей бесконечной любви сделался как мы, дабы и нас соделать Собою в совершенной полноте” (Против ересей, Книга 5, предисловие). Первые христиане обладали ясным пониманием единства всего. Мы - люди - едины со всем материальным миром. Всё существующее сотворено и движимо любовью Бога, Создателя мира. То, что через разделяющую Бога и физический мир бездонную пропасть был переброшен мост и в этом мире нашлось место людям, не было случайностью; всё это присутствовало в замысле и провидении Божественной любви с самого начала. Мы любимы такими, какие мы есть, ради того, кем мы можем стать через предлагаемую Богом сопричастность Ему. Причащаясь свету вечной любви Божией, мы открываем, что все мы созданы для жизни, которой никогда не могли и представить себе.

Священномученик Ириней Лионский - Доказательство апостольской проповеди [2011, PDF, RUS]

Библиотека Отцов и Учителей Церкви т.2 - Св.Ириней Лионский - Творения [1996[репринт 1900,1907 гг.], DjVu, RUS]

Библиотека христианской мысли.Исследования. - С.А.Федченков - Св.Ириней Лионский.Его жизнь и литературная деятельность. [2008, PDF/Djvu , RUS]

Священномученик Ириней Лионский - Избранные творения (2 книги) [1996, PDF/DOC, RUS]

Ириней был одним из первых учителей Церкви, изложившим свои идеи в систематической форме. Наиболее важный из его сохранившихся трудов, "Против ересей", читать очень сложно. И всё же мы можем ощутить, что его занимали идеи, важные также и для нас. В сердце его веры лежала убеждённость в том, что невидимый, непостижимый Бог, Создатель мира, так возлюбил людей, что сделался таким же человеком, как мы. Сделавшись Человеком по имени Иисус, Бог пожелал поделиться с каждым человеком Своей вечной жизнью таким образом, чтобы не сломать человеческую природу, не возложить на неё непосильное бремя, но довести её до плоноты. Всё, чем мы являемся, изначально было задумано для полноты, какой мы не можем и представить, полноты в Боге и через общение с Богом осуществляемой.

Одну замечательную фразу Иринея часто цитируют: “Жизнь в человеке - это слава Божия; жизнь человека заключается в том, чтобы видеть Бога.” В другом переводе эта фраза звучит так: “Слава Божия - живой человек; а жизнь человека заключается в том, чтобы держаться за Бога” (Против ересей, Книга 4, 20:7). Нас привлекает в текстах Иринея это понятие “жизни”, потому что, без сомнения, любой человек хочет быть полностью живым и учиться более наполненной и истинной жизни. Столькие сегодня говорят об “отчуждённости” и “абсурдности” именно потому, что осознают, что в жизни не хватает чего-то основного, чего-то, что следует искать вне или, скорее, вместо моментальных “удовольствий”, предлагаемых нам нынешним ориентированным на потребление обществом. Мы приглашены к участию в жизни, которой любовь Божия стремится поделиться со всеми; как часто говорил брат Роже: “Бог может только любить.”

Любовь, как для Бога, так и для нас, всегда означает самоотдачу. Для Иринея Рождество было ключом к пониманию смысла жизни, а не просто красивой историей о рождении младенца: “Для того Слово Божие сделалось человеком и бывший Сыном Божиим стал Сыном Человеческим, чтобы человек, принятый в Слово и получивший усыновление, смог стать сыном Божиим” (Против ересей, Книга 3, 19:1). Это звучит, конечно, совершенно невозможно. Любое определение понятия “Бог” в конце концов приходит к тому, чтобы подчеркнуть Его совершенное отличие от нас и всего, что мы только можем себе вообразить. С другой стороны, определяя, что такое человек, мы практически всегда будем говорить о своей ограниченности, незащищённости, хрупкости, а также о смертности, осеняющей практически любой поиск предельного смысла.

Основная мысль Иринея заключается в очень простом, немыслимом для нас утверждении, которое мы можем прочесть в начале Евангелия от Иоанна: “Слово стало плотью”. Или, в формулировке Иринея: “Единственный истинный и верный Учитель, Слово Божие, наш Господь Иисус Христос по Своей бесконечной любви сделался как мы, дабы и нас соделать Собою в совершенной полноте” (Против ересей, Книга 5, предисловие). Первые христиане обладали ясным пониманием единства всего. Мы - люди - едины со всем материальным миром. Всё существующее сотворено и движимо любовью Бога, Создателя мира. То, что через разделяющую Бога и физический мир бездонную пропасть был переброшен мост и в этом мире нашлось место людям, не было случайностью; всё это присутствовало в замысле и провидении Божественной любви с самого начала. Мы любимы такими, какие мы есть, ради того, кем мы можем стать через предлагаемую Богом сопричастность Ему. Причащаясь свету вечной любви Божией, мы открываем, что все мы созданы для жизни, которой никогда не могли и представить себе.

Священномученик Ириней Лионский - Доказательство апостольской проповеди [2011, PDF, RUS]

Библиотека Отцов и Учителей Церкви т.2 - Св.Ириней Лионский - Творения [1996[репринт 1900,1907 гг.], DjVu, RUS]

Библиотека христианской мысли.Исследования. - С.А.Федченков - Св.Ириней Лионский.Его жизнь и литературная деятельность. [2008, PDF/Djvu , RUS]

Священномученик Ириней Лионский - Избранные творения (2 книги) [1996, PDF/DOC, RUS]

среда, 27 июня 2012

могутні вовняні лаписька

Я - Матерь Неустанной Помощи.

Ни один век и ни один народ не может считать Меня своею. Я принадлежу всем временам и народам.

Мне давали много имён. Меня называют «Девой Скорбящей», «Золотой Девой», «Марией Миссионеркой», «Богоматерью Редемптористов», «Матерью Католических Семей». Но сама Я избрала для себя имя «Матерь Неустанной Помощи». И Папа Пий IX желал, чтобы трудами редемптористов мир узнал Меня именно под этим именем.

Моя судьба показывает, как Всевышний направляет дела людские таким образом, чтобы одновременно были явлены великие деяния Божии. Это история, которая кажется запутанной и полной приключений, но если посмотреть на неё «со стороны», в ней виден простой и ясный замысел Бога.

Это история одного безымянного художника, одного раскаявшегося вора, одной любопытной девочки, одного разрушенного храма, одного набожного монаха и одного Папы. А более всего это история Моего присутствия в апостольской жизни миссионеров Конгрегации Святейшего Искупителя.

1. Купец, укравший Пресвятую Деву

Средневековая легенда рассказывает о некоем купце, который украл чудесный образ в одной из церквей острова Крит. Купец спрятал икону среди своих вещей и сел на корабль, плывущий на Запад. Божие Провидение и забота Пресвятой Богоматери сохранили судно во внезапном шторме и оно счастливо добралось до порта назначения. Год спустя купец вместе с украденным образом оказался в Риме.

Тяжело заболев, он был вынужден искать приюта в доме своего друга, а в час смерти открыл ему тайну своей иконы и попросил, чтобы тот поместил её в какой-нибудь церкви. Друг купца поклялся исполнить это пожелание, но из-за того, что его жена не хотела расставаться со столь прекрасным изображением, он умер, так и не исполнив обета. Однако Матерь Божия явилась его дочке, шестилетней девочке и пожелала, чтобы образ Божией Матери Неустанной Помощи поместили в посвящённой апостолу св. Матфею церкви, стоящей между базиликами Санта-Мария-Маджоре и св. Иоанна на Латеранском холме.

По преданию, девочка пересказала просьбу Мадонны своей маме, и та, «долго сомневаясь и упрямясь, всё же 27 марта 1499 года отдала образ монахам, служившим в церкви св. Матфея Апостола». В этом храме икона почиталась в течение последующих 300 лет. Так начался второй этап её истории, а богослужение в честь Божией Матери Неустанной Помощи стало распространяться по всему Риму.

2. Три века истории в церкви св. Матфея

Церковь св. Матфея была невелика, но обладала неким особым сокровищем, привлекавшим множество верных - иконой Божией Матери Неустанной Помощи.

С 1739 года церковь и прилегающий монастырь были вверены заботам ирландских монахов-августинцев, которые были несправедливо изгнаны из собственной страны и основали в Риме свою семинарию. Так молодые студенты, готовясь ко священству, апостольству и мученичеству, нашли приют и покой под покровом Неустанной Помощи.

В 1798 году до Рима докатилась война и принесла с собой почти полное разрушение церкви и монастыря. Некоторые августинцы оставались в нём ещё несколько лет, но потом были вынуждены разойтись: одни вернулись в Ирландию, другие уехали в созданные в Америке новые миссионерские дома. А большинство из них в это время перебрались в близлежащий монастырь Образ Божией Матери Неустанной Помощи они забрали с собой. Так начался третий этап в истории иконы: этап забвения.

В 1819 году августинцы-ирландцы приняли под свою опеку построенную над Тибром церковь Санта-Мария-ин-Постерула. Туда они взяли с собой образ Мадонны из церкви св. Матфея. Но поскольку в новопринятой церкви почитался образ Божией Матери Милосердной, нашу икону разместили во внутренней часовне монастыря, где она и пребывала, заброшена и забыта всеми, за исключением брата Августина Орсетти, молодого монаха, до того служившего в церкви св. Матфея.

3. Старый монах и молодой министрант

Проходили годы, и казалось, что образ, спасённый от опустошений войны, которая разрушила храм св. Матфея, не сможет спастись от забвения.

Один молодой министрант, Микеле Марки, часто посещавший церковь Санта-Мария-ин-Постерула, подружился с братом Августином. Спустя годы, став священником, он писал:

В 1850-1851 годах этот добрый брат (к тому времени уже почти совсем слепой) часто с ностальгией и в духе глубокой таинственности произносил такие слова: «Ты должен знать, дорогой Микеле, что образ Девы из церкви св. Матфея – это тот, что наверху, в часовне. Не забывай об этом… Понял? Это чудотворный образ!».

О достославном образе «Девы из церкви св. Матфея», называемом также «Неустанной Помощью», я могу сказать, что это тот самый образ, который я с детства и до самого вступления в Конгрегацию Редемптористов постоянно видел над алтарём домашней часовни августинцев ирландской провинции в Санта-Мария-ин-Постерула (…), без всякого поклонения, без украшений, без хоть какой-то лампады, освещавшей бы его (…); он оставался там покрытый пылью и совершенно заброшенный. Много раз я прислуживал там на мессе и присматривался к иконе с огромным уважением.

Брат Августин умер в 1853 году, в возрасте 86 лет, так и не осуществив своего стремления: чтобы Дева Неустанной Помощи вновь была всеобщим почитанием. Его молитва и безграничное упование на Марию, казалось, оставалось без ответа.

4. Обретение иконы

В январе 1855 года редемптористы, к тому времени распространившие своё присутствие на Западную Европу и Северную Америку, приобрели в Риме резиденцию под названием "Вилла Казерта", чтобы преобразовать её в главный дом своей миссионерской конгрегации.

На территории этого владения как раз находились руины церкви св. Матфея. Не зная об этом, редемптористы купили участок на Латеране между базиликами Санта-Мария-Маджоре и св. Иоанна, который за много лет до этого был избран пресвятой Матерью для своего Санктуария.

Здесь началось строительство церкви, посвящённой св. Альфонсу Лигуори, основателю Конгрегации Редемптористов. Уже 24 декабря того же года группа юношей начала здесь свой новициат. Одним из них был Микеле Марки. Редемптористы интересовались историей своего нового владения и обрадовались, когда 7 февраля 1863 года иезуитский проповедник о. Франческо Блози упомянул о «пропавшем образе из церкви св. Матфея на Виа Мерулана, почитавшемся под именем Девы из св. Матфея или Неустанной Помощи». В другой раз летописец редемптористской общины св. Альфонса «наводя справки в книгах авторов, рассказывавших о римских памятниках христианской старины, наткнулся на некоторые сведения, касавшиеся церкви св. Матфея». По некоторым данным, в этой церкви (стоявшей именно там, где был разбит монастырский сад) пребывал древний образ Богоматери, окружённый «великим почитанием и знаменитый многими чудесами». Поэтому летописец, «поведав об этом открытии своим собратьям, приступил к поискам чудотворного образа. Тогда же упомянутый отец Марки припомнил то, что слышал некогда от брата Августина Орсетти, и признался собратьям, что видел этот образ много раз и хорошо знает, где он находится».

5. Передача образа редемптористам

Воспоминания о. Марки вызвали большой интерес редемтористов, и они захотели познакомиться с образом ближе и иметь его в своей церкви. Генеральный настоятель о. Николай Маурон подал папе Пию IX петицию, в которой просил поместить икону Неустанной Помощи в церкви редемптористов, построенной на Виа-Мерулана между базиликами Санта-Мария-Маджоре и св. Иоанна на Латеране, неподалёку от того места, где некогда высилась церковь св. Матфея. Папа выразил своё согласие и на обороте петиции написал:

«11 декабря 1865 г. Пусть кардинал Префект Пропаганды сообщит настоятелю общины Санта-Мария-ин-Постерула, что мы желаем, дабы образ Пресвятой Девы Марии, о котором говорится в этой петиции, был снова размещён между базиликой св. Иоанна на Латеране и базиликой Матери Божией Великой; редемптористы же, со своей стороны, обязуются дать настоятелю взамен другой, равноценный, образ.»

По преданию, при этом папа Пий IX сказал: «Сделайте так, чтобы эту икону знали во всём мире». В январе 1866 года в церковь Санта-Мария-ин Постерула отправился о. Микеле Марки (имевший, как исторический свидетель, почётное право), чтобы взять у августинцев икону. Затем польский живописец Леопольд Новотны отреставрировал образ и 26 апреля 1866 года он был снова выставлен для всеобщего поклонения в церкви св. Альфонса.

Так начался четвёртый этап истории образа: его распространение по всему миру.

6. Последнее обновление образа

В октябре 1990 года образ сняли с алтаря, чтобы сделать новые фотографии, о которых просили со всех сторон света. При этом были замечены значительные повреждения доски и красок, вызванные загрязнением окружающей среды и температурными колебаниями, а также погрешностями в предыдущих обновлениях. Генеральный Совет Конгрегации Редемптористов постановил воспользоваться услугами Музеев Ватикана, чтобы провести полную реставрацию иконы, которая из-за рассыхания досок и деятельности микроорганизмов была близка к полному разрушению. Первая часть работы заключалась в радиографических исследованиях: рефлектография в инфракрасных лучах, качественный и количественный анализ изображения, экстрактография, съёмка в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. В результате анализа (в особенности радиоуглеродным методом) было определено, что возраст досок иконы очень велик (между 1325 и 1480 годами).

Второй этап восстановления заключался в непосредственной работе над образом: заполнение трещин и червоточин в дереве, расчистка и дополнение красочного слоя, укрепление поддерживающей изображение конструкции и т.д. при этом старались как можно меньше вторгаться в структуру иконы, понимая, что любая реставрация, как и хирургическое вмешательство, наносит определённый ущерб. Анализ красок позволил установить время создания изображения – не раньше XVII века. Это объясняет, почему на нашей иконе синтетически соединяются восточные и западные элементы, что, в частности, видно на ликах.

читать дальше

Ни один век и ни один народ не может считать Меня своею. Я принадлежу всем временам и народам.

Мне давали много имён. Меня называют «Девой Скорбящей», «Золотой Девой», «Марией Миссионеркой», «Богоматерью Редемптористов», «Матерью Католических Семей». Но сама Я избрала для себя имя «Матерь Неустанной Помощи». И Папа Пий IX желал, чтобы трудами редемптористов мир узнал Меня именно под этим именем.

Моя судьба показывает, как Всевышний направляет дела людские таким образом, чтобы одновременно были явлены великие деяния Божии. Это история, которая кажется запутанной и полной приключений, но если посмотреть на неё «со стороны», в ней виден простой и ясный замысел Бога.

Это история одного безымянного художника, одного раскаявшегося вора, одной любопытной девочки, одного разрушенного храма, одного набожного монаха и одного Папы. А более всего это история Моего присутствия в апостольской жизни миссионеров Конгрегации Святейшего Искупителя.

1. Купец, укравший Пресвятую Деву

Средневековая легенда рассказывает о некоем купце, который украл чудесный образ в одной из церквей острова Крит. Купец спрятал икону среди своих вещей и сел на корабль, плывущий на Запад. Божие Провидение и забота Пресвятой Богоматери сохранили судно во внезапном шторме и оно счастливо добралось до порта назначения. Год спустя купец вместе с украденным образом оказался в Риме.

Тяжело заболев, он был вынужден искать приюта в доме своего друга, а в час смерти открыл ему тайну своей иконы и попросил, чтобы тот поместил её в какой-нибудь церкви. Друг купца поклялся исполнить это пожелание, но из-за того, что его жена не хотела расставаться со столь прекрасным изображением, он умер, так и не исполнив обета. Однако Матерь Божия явилась его дочке, шестилетней девочке и пожелала, чтобы образ Божией Матери Неустанной Помощи поместили в посвящённой апостолу св. Матфею церкви, стоящей между базиликами Санта-Мария-Маджоре и св. Иоанна на Латеранском холме.

По преданию, девочка пересказала просьбу Мадонны своей маме, и та, «долго сомневаясь и упрямясь, всё же 27 марта 1499 года отдала образ монахам, служившим в церкви св. Матфея Апостола». В этом храме икона почиталась в течение последующих 300 лет. Так начался второй этап её истории, а богослужение в честь Божией Матери Неустанной Помощи стало распространяться по всему Риму.

2. Три века истории в церкви св. Матфея

Церковь св. Матфея была невелика, но обладала неким особым сокровищем, привлекавшим множество верных - иконой Божией Матери Неустанной Помощи.

С 1739 года церковь и прилегающий монастырь были вверены заботам ирландских монахов-августинцев, которые были несправедливо изгнаны из собственной страны и основали в Риме свою семинарию. Так молодые студенты, готовясь ко священству, апостольству и мученичеству, нашли приют и покой под покровом Неустанной Помощи.

В 1798 году до Рима докатилась война и принесла с собой почти полное разрушение церкви и монастыря. Некоторые августинцы оставались в нём ещё несколько лет, но потом были вынуждены разойтись: одни вернулись в Ирландию, другие уехали в созданные в Америке новые миссионерские дома. А большинство из них в это время перебрались в близлежащий монастырь Образ Божией Матери Неустанной Помощи они забрали с собой. Так начался третий этап в истории иконы: этап забвения.

В 1819 году августинцы-ирландцы приняли под свою опеку построенную над Тибром церковь Санта-Мария-ин-Постерула. Туда они взяли с собой образ Мадонны из церкви св. Матфея. Но поскольку в новопринятой церкви почитался образ Божией Матери Милосердной, нашу икону разместили во внутренней часовне монастыря, где она и пребывала, заброшена и забыта всеми, за исключением брата Августина Орсетти, молодого монаха, до того служившего в церкви св. Матфея.

3. Старый монах и молодой министрант

Проходили годы, и казалось, что образ, спасённый от опустошений войны, которая разрушила храм св. Матфея, не сможет спастись от забвения.

Один молодой министрант, Микеле Марки, часто посещавший церковь Санта-Мария-ин-Постерула, подружился с братом Августином. Спустя годы, став священником, он писал:

В 1850-1851 годах этот добрый брат (к тому времени уже почти совсем слепой) часто с ностальгией и в духе глубокой таинственности произносил такие слова: «Ты должен знать, дорогой Микеле, что образ Девы из церкви св. Матфея – это тот, что наверху, в часовне. Не забывай об этом… Понял? Это чудотворный образ!».

О достославном образе «Девы из церкви св. Матфея», называемом также «Неустанной Помощью», я могу сказать, что это тот самый образ, который я с детства и до самого вступления в Конгрегацию Редемптористов постоянно видел над алтарём домашней часовни августинцев ирландской провинции в Санта-Мария-ин-Постерула (…), без всякого поклонения, без украшений, без хоть какой-то лампады, освещавшей бы его (…); он оставался там покрытый пылью и совершенно заброшенный. Много раз я прислуживал там на мессе и присматривался к иконе с огромным уважением.

Брат Августин умер в 1853 году, в возрасте 86 лет, так и не осуществив своего стремления: чтобы Дева Неустанной Помощи вновь была всеобщим почитанием. Его молитва и безграничное упование на Марию, казалось, оставалось без ответа.

4. Обретение иконы

В январе 1855 года редемптористы, к тому времени распространившие своё присутствие на Западную Европу и Северную Америку, приобрели в Риме резиденцию под названием "Вилла Казерта", чтобы преобразовать её в главный дом своей миссионерской конгрегации.

На территории этого владения как раз находились руины церкви св. Матфея. Не зная об этом, редемптористы купили участок на Латеране между базиликами Санта-Мария-Маджоре и св. Иоанна, который за много лет до этого был избран пресвятой Матерью для своего Санктуария.

Здесь началось строительство церкви, посвящённой св. Альфонсу Лигуори, основателю Конгрегации Редемптористов. Уже 24 декабря того же года группа юношей начала здесь свой новициат. Одним из них был Микеле Марки. Редемптористы интересовались историей своего нового владения и обрадовались, когда 7 февраля 1863 года иезуитский проповедник о. Франческо Блози упомянул о «пропавшем образе из церкви св. Матфея на Виа Мерулана, почитавшемся под именем Девы из св. Матфея или Неустанной Помощи». В другой раз летописец редемптористской общины св. Альфонса «наводя справки в книгах авторов, рассказывавших о римских памятниках христианской старины, наткнулся на некоторые сведения, касавшиеся церкви св. Матфея». По некоторым данным, в этой церкви (стоявшей именно там, где был разбит монастырский сад) пребывал древний образ Богоматери, окружённый «великим почитанием и знаменитый многими чудесами». Поэтому летописец, «поведав об этом открытии своим собратьям, приступил к поискам чудотворного образа. Тогда же упомянутый отец Марки припомнил то, что слышал некогда от брата Августина Орсетти, и признался собратьям, что видел этот образ много раз и хорошо знает, где он находится».

5. Передача образа редемптористам

Воспоминания о. Марки вызвали большой интерес редемтористов, и они захотели познакомиться с образом ближе и иметь его в своей церкви. Генеральный настоятель о. Николай Маурон подал папе Пию IX петицию, в которой просил поместить икону Неустанной Помощи в церкви редемптористов, построенной на Виа-Мерулана между базиликами Санта-Мария-Маджоре и св. Иоанна на Латеране, неподалёку от того места, где некогда высилась церковь св. Матфея. Папа выразил своё согласие и на обороте петиции написал:

«11 декабря 1865 г. Пусть кардинал Префект Пропаганды сообщит настоятелю общины Санта-Мария-ин-Постерула, что мы желаем, дабы образ Пресвятой Девы Марии, о котором говорится в этой петиции, был снова размещён между базиликой св. Иоанна на Латеране и базиликой Матери Божией Великой; редемптористы же, со своей стороны, обязуются дать настоятелю взамен другой, равноценный, образ.»

По преданию, при этом папа Пий IX сказал: «Сделайте так, чтобы эту икону знали во всём мире». В январе 1866 года в церковь Санта-Мария-ин Постерула отправился о. Микеле Марки (имевший, как исторический свидетель, почётное право), чтобы взять у августинцев икону. Затем польский живописец Леопольд Новотны отреставрировал образ и 26 апреля 1866 года он был снова выставлен для всеобщего поклонения в церкви св. Альфонса.

Так начался четвёртый этап истории образа: его распространение по всему миру.

6. Последнее обновление образа

В октябре 1990 года образ сняли с алтаря, чтобы сделать новые фотографии, о которых просили со всех сторон света. При этом были замечены значительные повреждения доски и красок, вызванные загрязнением окружающей среды и температурными колебаниями, а также погрешностями в предыдущих обновлениях. Генеральный Совет Конгрегации Редемптористов постановил воспользоваться услугами Музеев Ватикана, чтобы провести полную реставрацию иконы, которая из-за рассыхания досок и деятельности микроорганизмов была близка к полному разрушению. Первая часть работы заключалась в радиографических исследованиях: рефлектография в инфракрасных лучах, качественный и количественный анализ изображения, экстрактография, съёмка в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. В результате анализа (в особенности радиоуглеродным методом) было определено, что возраст досок иконы очень велик (между 1325 и 1480 годами).

Второй этап восстановления заключался в непосредственной работе над образом: заполнение трещин и червоточин в дереве, расчистка и дополнение красочного слоя, укрепление поддерживающей изображение конструкции и т.д. при этом старались как можно меньше вторгаться в структуру иконы, понимая, что любая реставрация, как и хирургическое вмешательство, наносит определённый ущерб. Анализ красок позволил установить время создания изображения – не раньше XVII века. Это объясняет, почему на нашей иконе синтетически соединяются восточные и западные элементы, что, в частности, видно на ликах.

читать дальше

Цвет облачений: белый. Месса собственная, 1-2 префация о Пресвятой Деве Марии (в 1 префации «в день памяти») или 1-6 общая префация

Источник

Источник

могутні вовняні лаписька

7 марта 1935 года, после двенадцати лет мытарств и скитаний по тюрьмам и ссылкам, в Вятке скончался экзарх Российской Католической Церкви византийского обряда Леонид Федоров, исповедник веры, который был причислен к лику Блаженных в 2001 году. «Вся моя жизнь была построена на двух элементах, - говорил экзарх Федоров в 23 году, отвечая на обвинения большевиков. – На любви к Церкви, к которой я присоединился, и на любви к Родине… С того времени, как я присоединился к Католической Церкви, единственной задачей моей сделалось приблизить мою Родину к той Церкви, которую я считаю истинной». Эти слова блаженного Леонида Федорова можно поставить эпиграфом к сегодняшнему выпуску рубрики «Свидетели», в которой мы уже не в первый раз обращаемся к личности этого выдающегося священника и мученика за веру в годы советского режима.

Леонид Федоров родился в Петербурге 4 ноября 1879 года в зажиточной семье. Его отец Иван Федоров, лишившийся своего состояния, умер, не пережив этой потери, и мальчик жил с матерью, с трудом зарабатывавшей средства к существованию. В одиннадцать лет он поступил в классическую гимназию, а затем – в Петербургскую духовную академию, но оставил учебу на третьем курсе. Почувствовав тягу к католичеству, одновременно с призванием к священству и монашеской жизни, в 1902 году он покинул Россию и, как многие его соотечественники, желавшие присоединиться к Римскому Престолу, отправился к митрополиту Шептицкому в Галицию. Митрополит Андрей Шептицкий принял Леонида Федорова в лоно Вселенской Церкви и стал его духовным отцом и наставником, а впоследствии – церковным предстоятелем.

Леонид Иванович Федоров продолжил свое духовное образование Папской коллегии в итальянском городе Ананьи близ Рима. Коллегия была вверена иезуитам. Русское посольство в Риме стало угрожать ему запретом на въезд в Россию, если он продолжит обучаться у иезуитов. Поэтому в 1907 году он был вынужден оставить Коллегию и был переведен в Коллегию De Propaganda Fide в Риме – ныне эта Коллегия расположена при Папском университете «Урбаниана». Но и здесь посольство не оставляло его в покое, и в 1908 году он переехал в Швейцарию. Леонид Иванович окончил свое богословское образование в 1910 году во Фрейбурге.

Перед тем, как принять священный сан, Леонид Федоров написал митрополиту Шептицкому об истории своего призвания: «Мысль о монашестве зародилась у меня еще в России, когда мне было всего 14 лет. В это время я в первый раз прочитал Библию и некоторые ее книги, а именно: книгу Иова., Экклесиаста и Премудрости Соломона. Они произвели на меня неотразимое впечатление: блеск мира, его приманки, земные идеалы показались мне простой мишурой, беганьем белки в колесе, истинной «суетой сует». На меня напала невыразимая тоска, доходившая до тупого отчаяния, так как к мрачным взглядам я был отчасти расположен с самого детства... Постоянно звучали в ушах слова Экклесиаста: «Кто умножает познания, умножает скорбь». Вот эта-то скорбь и была первым толчком на пути монашества. Не стремление уйти от греховного мира, а просто от скучного, пошлого мира, закрыть глаза на калейдоскоп жизни и открывать их только для созерцания вечности». Далее в своем письме Леонид Федоров подробно описывает период своего «философского развития» и круг чтения – французские романы, «разлагающая литература» итальянской эпохи Возрождения, немецкая литература периода «Zerstreuung» и буддийские книги. «Голова моя стала похожа на помойную яму, куда сливаются всякие отбросы», пишет он о тех временах. «В России не известна гармония жизни и веры: в одно и то же время я мог читать Поля де Кока, задумываться над Якоби и восхищаться Иоанном Златоустом. Но Господу было угодно спасти и вырвать меня из этого хаоса».

«Мне было уже 20 лет, когда путем усердного чтения и изучения святых Отцов, соборов и истории Церкви я пришел к убеждению в истинности Вселенской Церкви. Благодать Господня, осиявшая меня в тот же самый момент, когда я уже терял веру, произвела во мне новый переворот и напомнила о живом, реальном Христе – Спасителе мира». «Католическая Церковь была для меня не только источником познаваемой вечной истины, но и стала для меня новой силоамской купелью, из которой я вышел совершенно обновленный…»

Рукоположил Леонида Федорова не сам Шептицкий, который хотел избежать неприятностей для молодого кандидата, а католический болгарский епископ восточного обряда Михаил Миров. После рукоположения иеромонах Леонид провел три года в Галиции, выполняя поручения митрополита. Под псевдонимом Леони или Кремони он опубликовал ряд богословских и исторических трудов в пражском журнале Slavorum littarae theologicae, а также в итальянском «Рим и Восток». Леонид Федоров принимал участие в знаменитых Велеградских съездах, где выступал с докладами на латинском языке. Каждый год митрополит Шептицкий посылал его в Россию для поддержания связи с русскими католиками и сбора сведений об их положении.

Начало I мировой войны застало его в Константинополе. Он решил вернуться в Россию, но не пробыл и двух недель в Петербурге, где был арестован и сослан в Сибирь. Лишь в марте 1917 года, после свержения царского правительства и объявления амнистии Временным правительством он смог вернуться в родной Петроград, где его ожидали митрополит Шептицкий и все освобожденные русские католические священники.

Как известно, до 1917 года католическое богослужение восточного обряда было запрещено, и русские католики могли молиться только тайно. Временное правительство провозгласило свободу совести, и у католиков появилась возможность открыто исповедовать свою веру и совершать богослужения. 1 марта 1921 года отец Леонид Федоров был утвержден экзархом Российской Католической Церкви восточного обряда. Временное правительство одобрило и признало новый экзархат и даже пригласило Федорова на заседание комиссии по новому положению Католической Церкви в России. Благодаря нововведениям русское католическое движение получило широкое поле деятельности, о которой мы уже не раз рассказывали в наших передачах. Поэтому сегодня не будем затрагивать специфические вопросы ее истории, и вернемся к личности отца Леонида Федорова и его трудам по достижению единства Западной и Восточной Церкви. Он и его паства недолго наслаждались свободой: призрак единения Церквей пугал новое, советское правительство. В декабре 1922 года все католические церкви Петрограда были опечатаны, а в январе 1923-го все католическое духовенство, в том числе и экзарх Федоров, было вызвано в Москву на суд Верховного трибунала. Их обвиняли в незаконных религиозных собраниях и возбуждении «религиозных предрассудков». Экзарху было предъявлено особое обвинение: он якобы организовывал протесты православного и католического духовенства против антицерковной пропаганды советской власти. Во время допросов Леонид Федоров бесстрашно отвечал, что не боится ни заключения, ни расстрела и готов принять мученический венец. В письме к митрополиту Шептицкому он даже говорит: «Если дело дойдет до расстрелов, то жертвой может быть буду и я, чего мне, каюсь вам, очень хотелось бы. Я убежден, что если прольется наша кровь, и притом в возможно большем количестве, это будет самый лучшее основание Русской Католической Церкви, иначе мы будем не жить, а прозябать среди нашего темного, беспросветного, советского быта… Впрочем, не «яко же ах хочу»…».

Получилось так, что процесс над Федоровым послужил только пользе русского католического дела. Многие приходили в недоумение, узнав о том, что существуют католики, не отрекшиеся от родной культуры и обряда. А ответы и защитительная речь экзарха вызывали восхищение. Он смело говорил о том, что ни о какой свободе совести в советском государстве и речи быть не может.

«Мои десять лет тюрьмы, -- писал впоследствии экзарх, -- я получил именно за это. Прокурор, охарактеризовав меня как идущего напролом против советской власти, заявил, что мой фанатизм не может смягчить моей участи. «Это он, -- закричал он, указывая на меня патетическим жестом, -- собрал вместе православных и католиков для противодействия власти. Это он организовал общий фронт против коммунизма… Церковь и советская власть – это антиподы и вместе ужиться не могут. Всякая проповедь с церковной кафедры против атеизма уже есть политическая контрреволюционная агитация». Так с сатанинской злобой, захлебываясь от бешенства, кричал на суде прокурор».

В тюрьме Леонид Федоров пробыл чуть больше трех лет, попал под амнистию, но с запретом въезда в шесть главных городов России. Местом жительства он выбрал Калугу, где начал отправлять Литургию восточного обряда, хотя паства в основном состояла из верующих латинского обряда.

Последней весточкой от экзарха Федорова было письмо, помеченное 23 мая 1926 года, В нем он рассказывает митрополиту Шептицкому о тяжелой участи московских католиков: «Их редкие письма, -- сообщает он, -- дышат такой ясностью духа, таким смирением перед волей Провидения, такой радостью за свои страдания во Христе, что мне остается только благодарить Бога и учиться у Него христианской стойкости».

Дальнейшие сведения о жизни Леонида Федорова биографы почерпнули из свидетельств других русских католиков, разделивших с ним мытарства в заключении и в ссылках. Самому ему недолго довелось наслаждаться относительной свободой. Он поехал в Могилев, где продолжал свои проповеди и свою деятельность по сближению католиков и православных. На этот раз без суда и следствия его отправили на Соловки. «Как сейчас помню момент встречи с ним, -- пишет один из узников Соловецкого лагеря, узнавший в новоприбывшем своего экзарха. – В полутемной комнате увидел я экзарха в ужасных условиях среди так называемой шпаны – мелкого уголовного элемента. …Сердце мое сжалось, когда я увидел в таком виде и в такой обстановке нашего дорогого экзарха, бледного и усталого». Леониду Федорову удавалось служить Литургию в часовне, где собирались католики. Он неустанно утешал единоверцев: «Мы жертва за схизму Востока, я не устану повторять это всегда, и должны с терпением нести этот крест… Мы – удобрение для духовного возрождения России…»

Экзарх считал миссией каторжан молиться и совершать Евхаристию за русский народ: «Помните, что наши обедни на Соловках – возможно, единственные в России обедни восточных священников, молящихся за Россию», -- говорил он.

Однако вскоре администрация СЛОНа запретила служить в часовне, и католикам пришлось перейти на нелегальное положение. Они совершали Литургию в подвале, в лесу на камне или под развесистой елью. В 1929 году всю «духовную команду» перевели на остров Анзер, где условия были еще тяжелее. Там экзарх Федоров служил обедню на чердаке, под самой крышей. Это можно было делать только по ночам, стоя на коленях.

10 августа 1929 года закончился срок трехлетнего заключения экзарха на Соловках, и его отправили в ссылку - сначала в карельский город Кемь, находящийся на берегу Белого моря, а затем в небольшую деревушку недалеко от реки Пинега. В начале 1931 года экзарх был вновь арестован и доставлен в Архангельскую тюрьму. Осенью того же года о. Л. Федоров был выпущен на волю, но его ожидала новая трехлетняя ссылка, на этот раз в Котлас. Здесь о. Леонид использовал всякую возможность, чтобы приносить Св. Дары ссыльным и заключенным католикам. Благодаря заступничеству Екатерины Пешковой, о. Л. Федоров был освобожден в ноябре 1933 года с запретом проживать в 12 крупных городах. Своим новым местом жительства он выбрал Вятку, где и умер 7 марта 1935 года и был погребен семьей Калининых, в доме у которых он жил.

Вся жизнь Леонида Федорова, причисленного к лику Блаженных Папой Иоанном Павлом II, -- это драматический диалог между Востоком и Западом, диалог, который непрестанно шел в его сердце и воплощался во всех его делах. Время внесло коррективы во многие его замыслы, оставив нетронутой главное, оставив нам в наследие плоды его мудрости, его удивительной способности видеть общность духовных богатств Востока и Запада, его мужества идти навстречу надежде, преодолевая груз истории.

Леонид Федоров родился в Петербурге 4 ноября 1879 года в зажиточной семье. Его отец Иван Федоров, лишившийся своего состояния, умер, не пережив этой потери, и мальчик жил с матерью, с трудом зарабатывавшей средства к существованию. В одиннадцать лет он поступил в классическую гимназию, а затем – в Петербургскую духовную академию, но оставил учебу на третьем курсе. Почувствовав тягу к католичеству, одновременно с призванием к священству и монашеской жизни, в 1902 году он покинул Россию и, как многие его соотечественники, желавшие присоединиться к Римскому Престолу, отправился к митрополиту Шептицкому в Галицию. Митрополит Андрей Шептицкий принял Леонида Федорова в лоно Вселенской Церкви и стал его духовным отцом и наставником, а впоследствии – церковным предстоятелем.

Леонид Иванович Федоров продолжил свое духовное образование Папской коллегии в итальянском городе Ананьи близ Рима. Коллегия была вверена иезуитам. Русское посольство в Риме стало угрожать ему запретом на въезд в Россию, если он продолжит обучаться у иезуитов. Поэтому в 1907 году он был вынужден оставить Коллегию и был переведен в Коллегию De Propaganda Fide в Риме – ныне эта Коллегия расположена при Папском университете «Урбаниана». Но и здесь посольство не оставляло его в покое, и в 1908 году он переехал в Швейцарию. Леонид Иванович окончил свое богословское образование в 1910 году во Фрейбурге.

Перед тем, как принять священный сан, Леонид Федоров написал митрополиту Шептицкому об истории своего призвания: «Мысль о монашестве зародилась у меня еще в России, когда мне было всего 14 лет. В это время я в первый раз прочитал Библию и некоторые ее книги, а именно: книгу Иова., Экклесиаста и Премудрости Соломона. Они произвели на меня неотразимое впечатление: блеск мира, его приманки, земные идеалы показались мне простой мишурой, беганьем белки в колесе, истинной «суетой сует». На меня напала невыразимая тоска, доходившая до тупого отчаяния, так как к мрачным взглядам я был отчасти расположен с самого детства... Постоянно звучали в ушах слова Экклесиаста: «Кто умножает познания, умножает скорбь». Вот эта-то скорбь и была первым толчком на пути монашества. Не стремление уйти от греховного мира, а просто от скучного, пошлого мира, закрыть глаза на калейдоскоп жизни и открывать их только для созерцания вечности». Далее в своем письме Леонид Федоров подробно описывает период своего «философского развития» и круг чтения – французские романы, «разлагающая литература» итальянской эпохи Возрождения, немецкая литература периода «Zerstreuung» и буддийские книги. «Голова моя стала похожа на помойную яму, куда сливаются всякие отбросы», пишет он о тех временах. «В России не известна гармония жизни и веры: в одно и то же время я мог читать Поля де Кока, задумываться над Якоби и восхищаться Иоанном Златоустом. Но Господу было угодно спасти и вырвать меня из этого хаоса».

«Мне было уже 20 лет, когда путем усердного чтения и изучения святых Отцов, соборов и истории Церкви я пришел к убеждению в истинности Вселенской Церкви. Благодать Господня, осиявшая меня в тот же самый момент, когда я уже терял веру, произвела во мне новый переворот и напомнила о живом, реальном Христе – Спасителе мира». «Католическая Церковь была для меня не только источником познаваемой вечной истины, но и стала для меня новой силоамской купелью, из которой я вышел совершенно обновленный…»

Рукоположил Леонида Федорова не сам Шептицкий, который хотел избежать неприятностей для молодого кандидата, а католический болгарский епископ восточного обряда Михаил Миров. После рукоположения иеромонах Леонид провел три года в Галиции, выполняя поручения митрополита. Под псевдонимом Леони или Кремони он опубликовал ряд богословских и исторических трудов в пражском журнале Slavorum littarae theologicae, а также в итальянском «Рим и Восток». Леонид Федоров принимал участие в знаменитых Велеградских съездах, где выступал с докладами на латинском языке. Каждый год митрополит Шептицкий посылал его в Россию для поддержания связи с русскими католиками и сбора сведений об их положении.

Начало I мировой войны застало его в Константинополе. Он решил вернуться в Россию, но не пробыл и двух недель в Петербурге, где был арестован и сослан в Сибирь. Лишь в марте 1917 года, после свержения царского правительства и объявления амнистии Временным правительством он смог вернуться в родной Петроград, где его ожидали митрополит Шептицкий и все освобожденные русские католические священники.

Как известно, до 1917 года католическое богослужение восточного обряда было запрещено, и русские католики могли молиться только тайно. Временное правительство провозгласило свободу совести, и у католиков появилась возможность открыто исповедовать свою веру и совершать богослужения. 1 марта 1921 года отец Леонид Федоров был утвержден экзархом Российской Католической Церкви восточного обряда. Временное правительство одобрило и признало новый экзархат и даже пригласило Федорова на заседание комиссии по новому положению Католической Церкви в России. Благодаря нововведениям русское католическое движение получило широкое поле деятельности, о которой мы уже не раз рассказывали в наших передачах. Поэтому сегодня не будем затрагивать специфические вопросы ее истории, и вернемся к личности отца Леонида Федорова и его трудам по достижению единства Западной и Восточной Церкви. Он и его паства недолго наслаждались свободой: призрак единения Церквей пугал новое, советское правительство. В декабре 1922 года все католические церкви Петрограда были опечатаны, а в январе 1923-го все католическое духовенство, в том числе и экзарх Федоров, было вызвано в Москву на суд Верховного трибунала. Их обвиняли в незаконных религиозных собраниях и возбуждении «религиозных предрассудков». Экзарху было предъявлено особое обвинение: он якобы организовывал протесты православного и католического духовенства против антицерковной пропаганды советской власти. Во время допросов Леонид Федоров бесстрашно отвечал, что не боится ни заключения, ни расстрела и готов принять мученический венец. В письме к митрополиту Шептицкому он даже говорит: «Если дело дойдет до расстрелов, то жертвой может быть буду и я, чего мне, каюсь вам, очень хотелось бы. Я убежден, что если прольется наша кровь, и притом в возможно большем количестве, это будет самый лучшее основание Русской Католической Церкви, иначе мы будем не жить, а прозябать среди нашего темного, беспросветного, советского быта… Впрочем, не «яко же ах хочу»…».

Получилось так, что процесс над Федоровым послужил только пользе русского католического дела. Многие приходили в недоумение, узнав о том, что существуют католики, не отрекшиеся от родной культуры и обряда. А ответы и защитительная речь экзарха вызывали восхищение. Он смело говорил о том, что ни о какой свободе совести в советском государстве и речи быть не может.

«Мои десять лет тюрьмы, -- писал впоследствии экзарх, -- я получил именно за это. Прокурор, охарактеризовав меня как идущего напролом против советской власти, заявил, что мой фанатизм не может смягчить моей участи. «Это он, -- закричал он, указывая на меня патетическим жестом, -- собрал вместе православных и католиков для противодействия власти. Это он организовал общий фронт против коммунизма… Церковь и советская власть – это антиподы и вместе ужиться не могут. Всякая проповедь с церковной кафедры против атеизма уже есть политическая контрреволюционная агитация». Так с сатанинской злобой, захлебываясь от бешенства, кричал на суде прокурор».

В тюрьме Леонид Федоров пробыл чуть больше трех лет, попал под амнистию, но с запретом въезда в шесть главных городов России. Местом жительства он выбрал Калугу, где начал отправлять Литургию восточного обряда, хотя паства в основном состояла из верующих латинского обряда.

Последней весточкой от экзарха Федорова было письмо, помеченное 23 мая 1926 года, В нем он рассказывает митрополиту Шептицкому о тяжелой участи московских католиков: «Их редкие письма, -- сообщает он, -- дышат такой ясностью духа, таким смирением перед волей Провидения, такой радостью за свои страдания во Христе, что мне остается только благодарить Бога и учиться у Него христианской стойкости».

Дальнейшие сведения о жизни Леонида Федорова биографы почерпнули из свидетельств других русских католиков, разделивших с ним мытарства в заключении и в ссылках. Самому ему недолго довелось наслаждаться относительной свободой. Он поехал в Могилев, где продолжал свои проповеди и свою деятельность по сближению католиков и православных. На этот раз без суда и следствия его отправили на Соловки. «Как сейчас помню момент встречи с ним, -- пишет один из узников Соловецкого лагеря, узнавший в новоприбывшем своего экзарха. – В полутемной комнате увидел я экзарха в ужасных условиях среди так называемой шпаны – мелкого уголовного элемента. …Сердце мое сжалось, когда я увидел в таком виде и в такой обстановке нашего дорогого экзарха, бледного и усталого». Леониду Федорову удавалось служить Литургию в часовне, где собирались католики. Он неустанно утешал единоверцев: «Мы жертва за схизму Востока, я не устану повторять это всегда, и должны с терпением нести этот крест… Мы – удобрение для духовного возрождения России…»

Экзарх считал миссией каторжан молиться и совершать Евхаристию за русский народ: «Помните, что наши обедни на Соловках – возможно, единственные в России обедни восточных священников, молящихся за Россию», -- говорил он.

Однако вскоре администрация СЛОНа запретила служить в часовне, и католикам пришлось перейти на нелегальное положение. Они совершали Литургию в подвале, в лесу на камне или под развесистой елью. В 1929 году всю «духовную команду» перевели на остров Анзер, где условия были еще тяжелее. Там экзарх Федоров служил обедню на чердаке, под самой крышей. Это можно было делать только по ночам, стоя на коленях.

10 августа 1929 года закончился срок трехлетнего заключения экзарха на Соловках, и его отправили в ссылку - сначала в карельский город Кемь, находящийся на берегу Белого моря, а затем в небольшую деревушку недалеко от реки Пинега. В начале 1931 года экзарх был вновь арестован и доставлен в Архангельскую тюрьму. Осенью того же года о. Л. Федоров был выпущен на волю, но его ожидала новая трехлетняя ссылка, на этот раз в Котлас. Здесь о. Леонид использовал всякую возможность, чтобы приносить Св. Дары ссыльным и заключенным католикам. Благодаря заступничеству Екатерины Пешковой, о. Л. Федоров был освобожден в ноябре 1933 года с запретом проживать в 12 крупных городах. Своим новым местом жительства он выбрал Вятку, где и умер 7 марта 1935 года и был погребен семьей Калининых, в доме у которых он жил.

Вся жизнь Леонида Федорова, причисленного к лику Блаженных Папой Иоанном Павлом II, -- это драматический диалог между Востоком и Западом, диалог, который непрестанно шел в его сердце и воплощался во всех его делах. Время внесло коррективы во многие его замыслы, оставив нетронутой главное, оставив нам в наследие плоды его мудрости, его удивительной способности видеть общность духовных богатств Востока и Запада, его мужества идти навстречу надежде, преодолевая груз истории.

могутні вовняні лаписька

27.06.2012 в 09:46

Пишет Octane:Заказ Некромантийи

Грядет вторая волна предзаказов Некромантийи.

По поводу заказа обращаться на почту [email protected] к Евгению Марику ака Евгениосу. Пишите о цели своего визита и даст вам реквизиты для оплаты. Помните, что книга печатается на ваши деньги и без этого ничего не будет. Многие говорят, что им стремно что-то заказывать из Украины, но Евгениос добросовестный издатель и работает с этим уже давно, я не знал ни одного случая чтобы что-то не дошло до адресата.

Кто хочет взять, отмечаемся тут (должен знать, сколько всего народу) и шлем заявки по указаному адресу. Для печати тиража должно набраться не менее 50 человек, к-е готовы оплатить книгу.

Буду признателен за перепосты в рекламных целях.

Альбом Некромантия формат 150х195х22мм, 230стр. печать цветная,

переплет шитый, твердый, глянцевый, оформляется ляссе.

На данный момент альбом доступен в предзаказ. Вес книги 600 г.

Стоимость в предзаказ 250грн. (977руб), срок выполнения заказа

три недели с момента размещения печати в типографии

Стоимость альбома по окончанию предзаказа составит 350грн.(1368руб)

Почтовые услуги составят 75грн. (296руб) за пределы Украины

по Украине составит 20 грн

URL записиГрядет вторая волна предзаказов Некромантийи.

По поводу заказа обращаться на почту [email protected] к Евгению Марику ака Евгениосу. Пишите о цели своего визита и даст вам реквизиты для оплаты. Помните, что книга печатается на ваши деньги и без этого ничего не будет. Многие говорят, что им стремно что-то заказывать из Украины, но Евгениос добросовестный издатель и работает с этим уже давно, я не знал ни одного случая чтобы что-то не дошло до адресата.

Кто хочет взять, отмечаемся тут (должен знать, сколько всего народу) и шлем заявки по указаному адресу. Для печати тиража должно набраться не менее 50 человек, к-е готовы оплатить книгу.

Буду признателен за перепосты в рекламных целях.

Альбом Некромантия формат 150х195х22мм, 230стр. печать цветная,

переплет шитый, твердый, глянцевый, оформляется ляссе.

На данный момент альбом доступен в предзаказ. Вес книги 600 г.

Стоимость в предзаказ 250грн. (977руб), срок выполнения заказа

три недели с момента размещения печати в типографии

Стоимость альбома по окончанию предзаказа составит 350грн.(1368руб)

Почтовые услуги составят 75грн. (296руб) за пределы Украины

по Украине составит 20 грн

могутні вовняні лаписька

Последняя энциклика Папы

Флешмоб от Руди Мюллер.

То, что речь здесь пойдёт о Папе Римском, я думаю, всем понятно. Однако не мешало бы прояснить понятие "энциклика" и определить, какая же является последней.

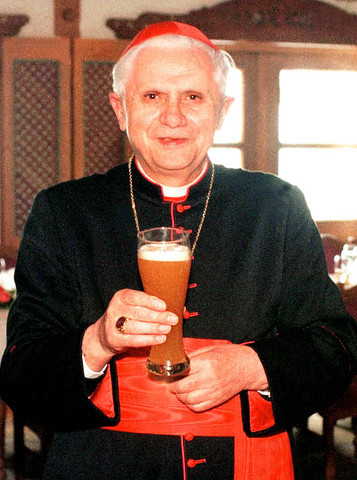

Я решила отталкиваться от того, что последняя энциклика по логике должна быть написана последним Папой, поныне живущим.Таковым является Бенедикт XVI. Он родился 16 апреля 1927 года, в общине Марктль-ам-Инн, Германия, где в его честь установлена памятная доска.

В настоящее время Бенедикт XVI является 265-й Папой Римским, удостоившись этого титула 19 апреля 2005 года (интронизация 24 апреля 2005 года).

читать дальше

URL записи

Флешмоб от Руди Мюллер.

То, что речь здесь пойдёт о Папе Римском, я думаю, всем понятно. Однако не мешало бы прояснить понятие "энциклика" и определить, какая же является последней.

Я решила отталкиваться от того, что последняя энциклика по логике должна быть написана последним Папой, поныне живущим.Таковым является Бенедикт XVI. Он родился 16 апреля 1927 года, в общине Марктль-ам-Инн, Германия, где в его честь установлена памятная доска.

В настоящее время Бенедикт XVI является 265-й Папой Римским, удостоившись этого титула 19 апреля 2005 года (интронизация 24 апреля 2005 года).

читать дальше

URL записи

могутні вовняні лаписька

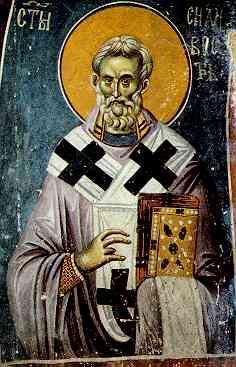

Родился в Александрии, Египет, ок. 376-80 гг; умер там же в 444 г.; назван «Учителем Воплощения» Папой Львом XIII в 1882 г.; на Востоке известен как «Печать Отцов»; его день раньше отмечался 28 января и 9 февраля.

«Радуйся Мария, Мать и Дева, нерушимый храм Бога, почитаемое сокровище всего мира, корона девственности, опора истинной веры, на которой основана Церковь по всему миру. Богоматерь, вместившая безграничного Бога под Своим сердцем, Которого ничто не сможет вместить: Через Тебя Святейшая Троица почитается и прославляется, бесы побеждаются, сатана низвергается с небес в ад, а наша падшая природа вновь принимается на небо.

Через Тебя род человеческий, связанный узами идолопоклонства, приходит к познанию истины. Что ещё скажу я о Тебе? Радуйся Та, через Которую цари правят, через Которую единородный Сын Бога стал звездой света для тех, кто сидел в темноте и в тени смерти. Аминь.

Все мы соединены Христом, поскольку приняли Его, единственного и неделимого, в свои тела. Поэтому службой своих членов мы обязаны Ему, а не себе.» -- Святой Кирилл Александрийский.

Епископ Кирилл Александрийский был суров, авторитарен и резок, как и та эпоха, в которую он жил. Хотя он прочёл труды светских авторов во время классического и богословского обучения, он взял себе за правило не развивать ни одно учение, которое он не получил от древних Отцов. И хотя его труды открывали величайшую глубину мысли, он часто повторял, что сожалел, что не писал ещё более просто и ясно по-гречески. Он был рукоположен своим дядей Патриархом Феофилом Александрийским, с которым прибыл в Константинополь в 403 г. Он присутствовал на Соборе «Под дубом», когда Феофил добился смещения святого Иоанна Златоуста, патриарха Константинопольского, и которого он сам считал виновным. После смерти дяди в 412 возглавил епархию Александрии, а вскоре после этого возникло столкновение последователей Кирилла и Тимофея.

Он сразу же приказал закрыть церкви новациан, и лишить их освящённых сосудов. Он изгнал иудеев и вызвал возмущение монашествующих. Затем Кирилл принялся за неоплатонистов, чем вызвал недовольство имперского префекта Ореста, хотя его действия были одобрены императором Феодосием. Это разногласие впоследствии получило трагическое продолжение.

Язычница Ипатия была самым влиятельным учителем философии неоплатонизма в Александрии. Её ученики толпами следовали за ней по пятам. Думая, что Ипатия настроила губернатора против Кирилла, толпа напала на неё в её повозке, протащила по улицам и разорвала её тело на куски. Не было доказано, что Кирилл прямым образом был причастен к этому преступлению, но это было делом рук тех, кто считал его своим лидером.

В 428 г. Несторий, священник-монах из Антиохии, стал архиепископом Константинополя. Он учил, что в Христе присутствовали две личности, Божья и человеческая, соединённые лишь нравственным союзом. Ещё он учил, что Мария не была Богоматерью, так как Христос был не человеком, а божеством, и не должен называться Theotokos, то есть Богоносцем.

В 430 г. Кирилл отправил ему послание, где в мягких тонах объяснял, что такое разделение поставило бы под сомнения истинность учения Христа о Боге-Отце. Несторий ответил ему резко. Оба обратились к Папе святому Селестину I, который осудил учение Нестория и отлучал его от Церкви, если тот публично не отречётся от своей позиции в течении десяти дней после получения приговора. Кириллу надлежало проследить за его исполнением, и тот отослал ему третье и последнее предписание - двенадцать анафем, которые Несторий должен был подписать как доказательство правильности своей веры.

Несторий упорствовал, а Кирилл, которому было поручено разобраться в конфликте, убедил Папу созвать третий Вселенский собор в Эфесе в 431 г. Кирилл председательствовал на Соборе, на котором присутствовало 200 епископов. Несторий в то время находился в городе, но на соборе не появился. Его проповеди были зачитаны и осуждены, после чего был прочитан приговор по его отлучению и смещению с должности.

Через шесть дней прибыл архиепископ Иоанн Антиохийский вместе с другими 42 епископами, которые не смогли прибыть на собор вовремя. Они поддержали Нестория, хотя и не были последователями его деятельности. Вместо появления на Соборе, они собрались вместе и осмелились низложить Кирилла, обвинив его в ереси. Обе стороны обратились к императору, и тот приказал арестовать Кирилла и Нестория. Когда от Папы Селестина прибыли три легата, они подтвердили осуждение Нестория, одобрили действия Кирилла, а приговор против него признали недействительным.

Годы спустя после Собора, Кирилл был умерен и миролюбив, когда искал примирение с более умеренными несторианцами, что было довольно удивительно для человека с его складом характера. Через два года Патриарх Иоанн, представлявший умеренных антиохийских епископов, и Кирилл достигли согласия и вместе осудили Нестория, вынужденного отправиться в ссылку.

Монофизиты копты, сирийцы и эфиопы почитали Кирилла своим главным учителем, поскольку делая упор на божественной природе Христа, Кирилл прибегал к определениям, которые в какой-то мере могли показаться монофизитскими, т.е. что у Христа была только одна природа. Кирилл написал трактаты, прояснявшие учение о Троице и Воплощении, и таким образом не дал укорениться несторианству и пелагеизму в христианстве.

Кирилл подчёркивал два основных постулата в учении о Христе, которые христианам трудно было связать воедино и отстаивать, а именно (1) что Иисус был рождён Богом-Отцом прежде всех веков; и (2) что Иисус был также рождён от плоти Девы Марии.

Он считается самым ярким богословом Александрийской традиции, даже несмотря на то, что исследователи критиковали его упрямое неприятие и иногда неправильное толкование точки зрения его оппонентов. И тем не менее, его почитают более как богослова, а не епископа.

Его труды отличают тщательная продуманность, точное изложение и огромное мастерство в умозаключениях. Среди его трудов комментарии к Евангелиям от Иоанна и Луки, на Пятикнижие, проповеди по догматическому богословию, апология против Юлиана Отступника, и письма, включая один гимн, и проповеди.

«Радуйся Мария, Мать и Дева, нерушимый храм Бога, почитаемое сокровище всего мира, корона девственности, опора истинной веры, на которой основана Церковь по всему миру. Богоматерь, вместившая безграничного Бога под Своим сердцем, Которого ничто не сможет вместить: Через Тебя Святейшая Троица почитается и прославляется, бесы побеждаются, сатана низвергается с небес в ад, а наша падшая природа вновь принимается на небо.

Через Тебя род человеческий, связанный узами идолопоклонства, приходит к познанию истины. Что ещё скажу я о Тебе? Радуйся Та, через Которую цари правят, через Которую единородный Сын Бога стал звездой света для тех, кто сидел в темноте и в тени смерти. Аминь.

Все мы соединены Христом, поскольку приняли Его, единственного и неделимого, в свои тела. Поэтому службой своих членов мы обязаны Ему, а не себе.» -- Святой Кирилл Александрийский.

Епископ Кирилл Александрийский был суров, авторитарен и резок, как и та эпоха, в которую он жил. Хотя он прочёл труды светских авторов во время классического и богословского обучения, он взял себе за правило не развивать ни одно учение, которое он не получил от древних Отцов. И хотя его труды открывали величайшую глубину мысли, он часто повторял, что сожалел, что не писал ещё более просто и ясно по-гречески. Он был рукоположен своим дядей Патриархом Феофилом Александрийским, с которым прибыл в Константинополь в 403 г. Он присутствовал на Соборе «Под дубом», когда Феофил добился смещения святого Иоанна Златоуста, патриарха Константинопольского, и которого он сам считал виновным. После смерти дяди в 412 возглавил епархию Александрии, а вскоре после этого возникло столкновение последователей Кирилла и Тимофея.

Он сразу же приказал закрыть церкви новациан, и лишить их освящённых сосудов. Он изгнал иудеев и вызвал возмущение монашествующих. Затем Кирилл принялся за неоплатонистов, чем вызвал недовольство имперского префекта Ореста, хотя его действия были одобрены императором Феодосием. Это разногласие впоследствии получило трагическое продолжение.

Язычница Ипатия была самым влиятельным учителем философии неоплатонизма в Александрии. Её ученики толпами следовали за ней по пятам. Думая, что Ипатия настроила губернатора против Кирилла, толпа напала на неё в её повозке, протащила по улицам и разорвала её тело на куски. Не было доказано, что Кирилл прямым образом был причастен к этому преступлению, но это было делом рук тех, кто считал его своим лидером.

В 428 г. Несторий, священник-монах из Антиохии, стал архиепископом Константинополя. Он учил, что в Христе присутствовали две личности, Божья и человеческая, соединённые лишь нравственным союзом. Ещё он учил, что Мария не была Богоматерью, так как Христос был не человеком, а божеством, и не должен называться Theotokos, то есть Богоносцем.

В 430 г. Кирилл отправил ему послание, где в мягких тонах объяснял, что такое разделение поставило бы под сомнения истинность учения Христа о Боге-Отце. Несторий ответил ему резко. Оба обратились к Папе святому Селестину I, который осудил учение Нестория и отлучал его от Церкви, если тот публично не отречётся от своей позиции в течении десяти дней после получения приговора. Кириллу надлежало проследить за его исполнением, и тот отослал ему третье и последнее предписание - двенадцать анафем, которые Несторий должен был подписать как доказательство правильности своей веры.

Несторий упорствовал, а Кирилл, которому было поручено разобраться в конфликте, убедил Папу созвать третий Вселенский собор в Эфесе в 431 г. Кирилл председательствовал на Соборе, на котором присутствовало 200 епископов. Несторий в то время находился в городе, но на соборе не появился. Его проповеди были зачитаны и осуждены, после чего был прочитан приговор по его отлучению и смещению с должности.

Через шесть дней прибыл архиепископ Иоанн Антиохийский вместе с другими 42 епископами, которые не смогли прибыть на собор вовремя. Они поддержали Нестория, хотя и не были последователями его деятельности. Вместо появления на Соборе, они собрались вместе и осмелились низложить Кирилла, обвинив его в ереси. Обе стороны обратились к императору, и тот приказал арестовать Кирилла и Нестория. Когда от Папы Селестина прибыли три легата, они подтвердили осуждение Нестория, одобрили действия Кирилла, а приговор против него признали недействительным.

Годы спустя после Собора, Кирилл был умерен и миролюбив, когда искал примирение с более умеренными несторианцами, что было довольно удивительно для человека с его складом характера. Через два года Патриарх Иоанн, представлявший умеренных антиохийских епископов, и Кирилл достигли согласия и вместе осудили Нестория, вынужденного отправиться в ссылку.

Монофизиты копты, сирийцы и эфиопы почитали Кирилла своим главным учителем, поскольку делая упор на божественной природе Христа, Кирилл прибегал к определениям, которые в какой-то мере могли показаться монофизитскими, т.е. что у Христа была только одна природа. Кирилл написал трактаты, прояснявшие учение о Троице и Воплощении, и таким образом не дал укорениться несторианству и пелагеизму в христианстве.

Кирилл подчёркивал два основных постулата в учении о Христе, которые христианам трудно было связать воедино и отстаивать, а именно (1) что Иисус был рождён Богом-Отцом прежде всех веков; и (2) что Иисус был также рождён от плоти Девы Марии.

Он считается самым ярким богословом Александрийской традиции, даже несмотря на то, что исследователи критиковали его упрямое неприятие и иногда неправильное толкование точки зрения его оппонентов. И тем не менее, его почитают более как богослова, а не епископа.

Его труды отличают тщательная продуманность, точное изложение и огромное мастерство в умозаключениях. Среди его трудов комментарии к Евангелиям от Иоанна и Луки, на Пятикнижие, проповеди по догматическому богословию, апология против Юлиана Отступника, и письма, включая один гимн, и проповеди.

вторник, 26 июня 2012

могутні вовняні лаписька

26.06.2012 в 13:29

Пишет Энисе:Грех уныния.

Флешмоб от Руди Мюллер: